资讯分类

谁能挽救《我本是高山》的舆论场 -

来源:爱看影院iktv8人气:809更新:2025-09-17 10:34:19

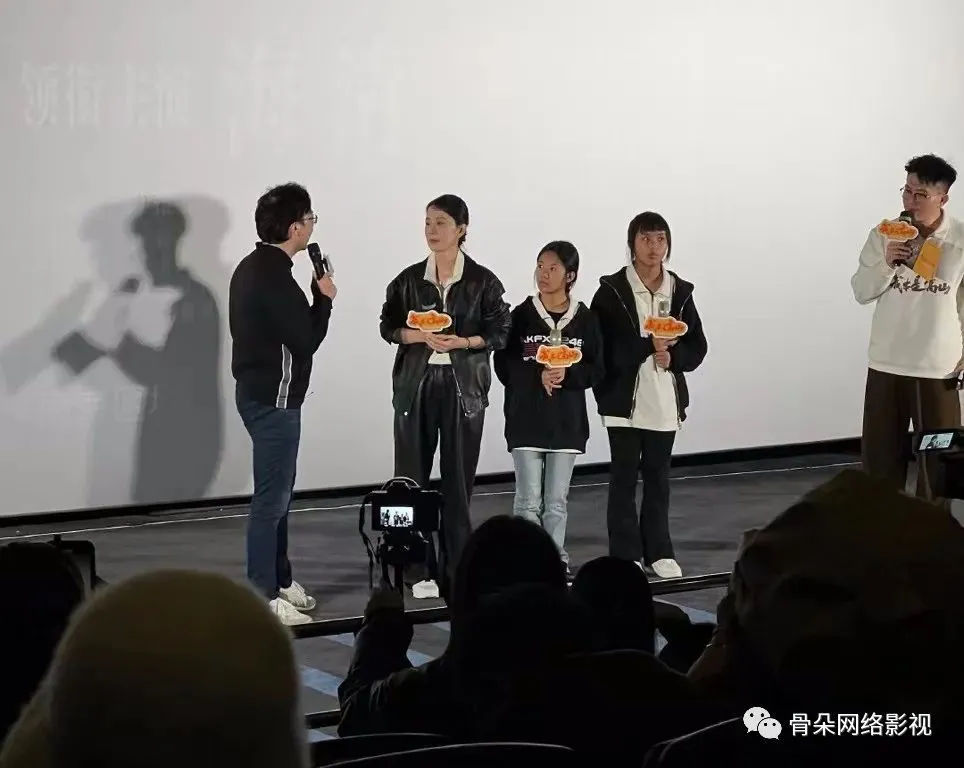

《我本是高山》在路演现场,张桂梅老师携主创团队与女学生共同朗诵了丽江华坪女子高级中学的校训:“我生来就是高山而非溪流,我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥,我站在伟人之肩藐视卑微的懦夫。” 这段充满力量的宣言在影厅内激起强烈共鸣,而其引发的舆论风暴早已超越了观影空间。自电影立项之初,围绕“作品是否借助女性议题博取关注”及“如何平衡艺术表达与现实关怀”的争论便持续发酵,预示其注定成为备受争议的现象级影片。当前,正反观点的激烈交锋更凸显出该片所面临的困境——这不仅是单一作品的舆论挑战,更是新时代女性意识觉醒背景下,影视行业在艺术创作与社会议题间寻求共识的缩影。

该期待涵盖对华坪女高创办历史及发展过程的真实还原,同时强调张桂梅老师身上所蕴含的精神价值。因此,当《我本是高山》宣布胡歌将特别出演张桂梅老师丈夫这一角色时,引发电影官方账号与演员社交媒体的广泛讨论。由于华坪女高的建立明确发生在张桂梅丈夫去世之后,影片中男性角色的塑造及其叙事比重引发了观众的质疑。更有甚者,网络上流传着“张桂梅创办女校的初衷是为了完成丈夫遗愿”的不实言论。部分观众担忧影片前期宣传侧重于张桂梅丈夫的影响力,而未充分体现张桂梅本人的贡献,认为这可能暗示男性角色在影片中占据重要地位。另一些观众则指出,若影片对人物原型的改编缺乏事实依据,可能会影响张桂梅在现实社会中的形象传播效果。随后,有网友通过微博私信向编剧陈麟凌求证相关情节的真实性,编剧回应称“并非真实情况,建议观众观影后自行确认”,这才平息了部分争议。

与此同时,《我本是高山》通过#海清造型不提示都知道演的谁#等热搜话题展现了其高明的宣发策略,此类话题以演员的还原度为切入点,进而引发大众对人物设定、叙事结构和影片立意的广泛讨论。然而部分观众对影片的质疑也逐渐浮出水面,有网民提出:“张桂梅老师本人仍健在,为何不以纪录片形式呈现真实事迹,而选择通过演员演绎进行艺术加工?”这种质疑反映了公众对张桂梅老师本人的高度认同。

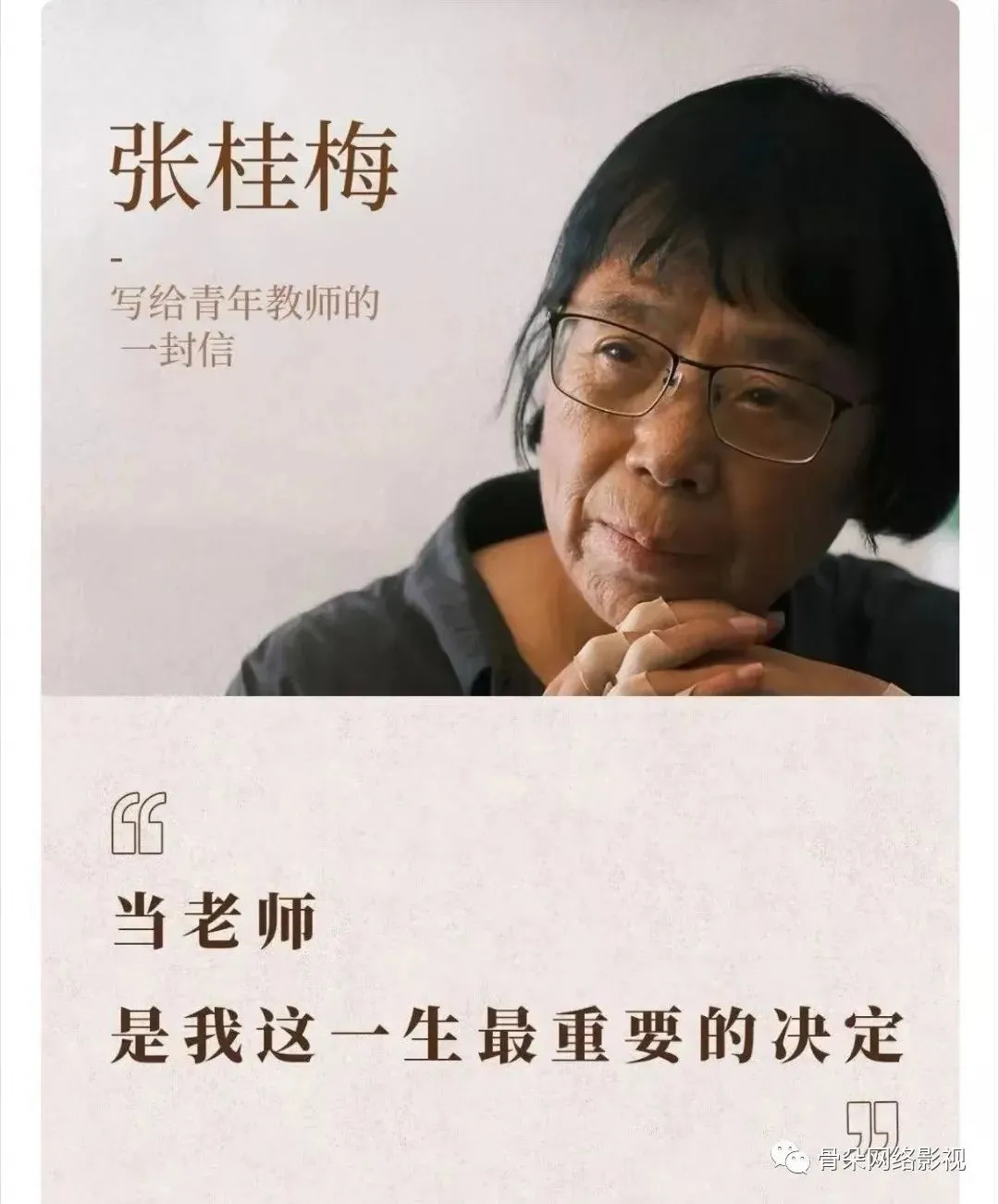

作为先后获得多项国家级荣誉的杰出代表,张桂梅老师的事迹早已深入人心。当影片在人物塑造或情节编排上出现与现实不符之处时,即使这些差异源于艺术创作需求,也极易引发观众的强烈反应。影片面临的挑战在于,社会大众已建立起对张桂梅老师的精神图谱,主创团队若未能深入理解不同群体对其精神内涵的解读差异,单纯依靠影视创作逻辑塑造人物,将难以获得广泛认同。

针对时代楷模的纪实创作需要在理想化呈现与现实还原间寻找平衡。这种平衡的缺失,使得影片在开启原本有望提升口碑的超前点映环节后,反而陷入激烈讨论。影片最初被定义为女性主旋律题材,其核心目标是通过张桂梅老师的形象传递女性力量,展现女性主义精神。

然而影片在塑造其他女性角色时引发争议,部分角色如厌学逃课的女学生、酗酒家暴的山区妇女、无法坚持的支教教师等,反而削弱了女性群体的正面形象。这些被称为"反面教材"的角色设置,未能有效衬托张桂梅老师的崇高精神,甚至可能消解观众对女性力量的共鸣。影片的叙事困境,本质上是艺术创作与社会期待之间的深层碰撞。

网络舆论中,有观众指出《我本是高山》对性别议题的呈现存在偏差。他们认为影片将女性命运归结为性别本质的困境,却忽视了具体社会处境的复杂性。例如,主创所展现的"苦"被解读为单纯的学习压力,而未触及教育资源分配不公等结构性问题;影片中对"罪"的刻画也被质疑为脱离现实的虚构,如将山区女性难以接触到的酒类作为象征性压迫。更有观众注意到,影片通过"女冠男戴"的叙事手法,将张桂梅老师的精神寄托过度投射到虚构的丈夫形象上,而现实中她承受的职场歧视则被简化为怀孕同事的个人矛盾。这种对电影叙事逻辑的批判,既反映了作品在细节处理上的不足,也揭示了网络环境中性别议题被过度符号化解读的现象。

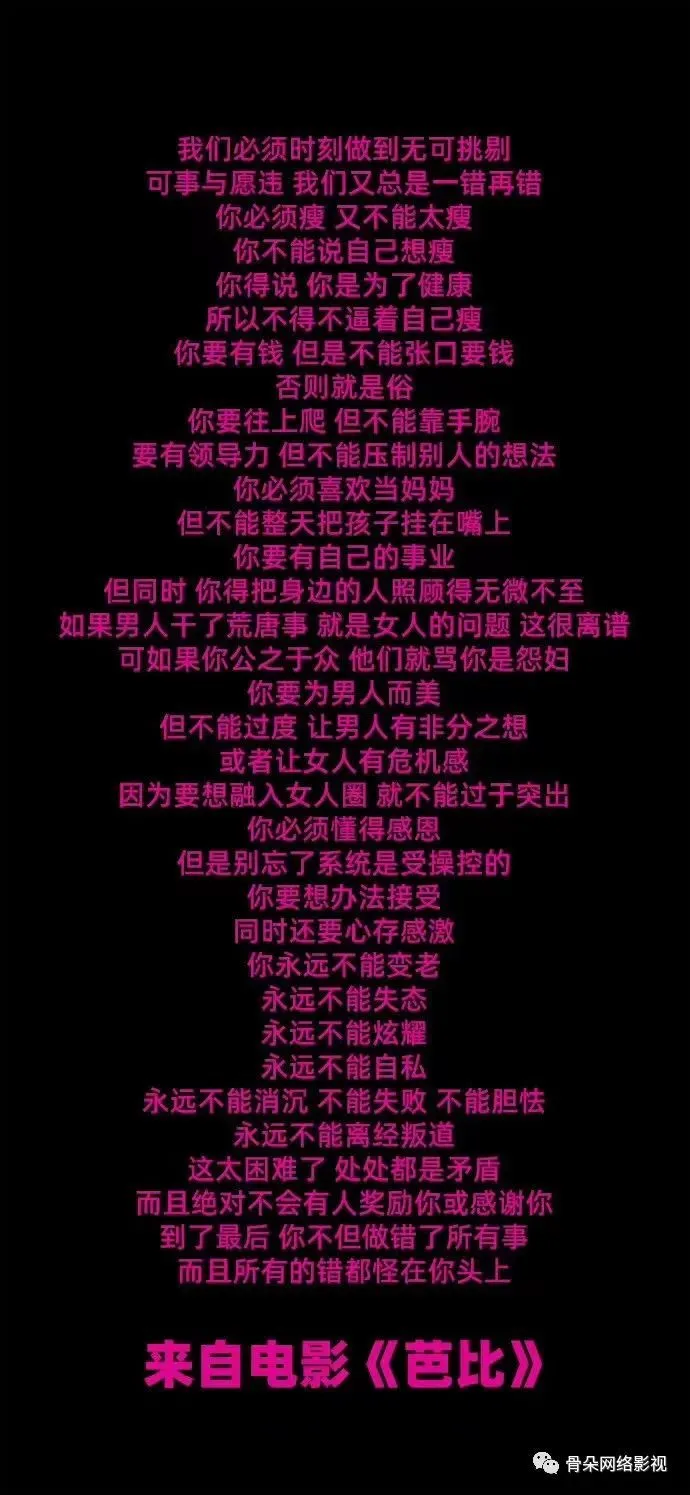

“女权饭”是否值得吃?答案显然是肯定的。《芭比》在北美上映首日便斩获7050万美元票房,带动票房市场同比激增211%,其全球影响力不言而喻。而《消失的她》更是以累计35亿票房、8138万观影人次的成绩,问鼎近三年暑期档影片观影纪录。然而若再问“女权饭”是否好吃?答案恐怕并不尽如人意。这两部电影在上映期间均遭遇舆论对其是否背离女性主义的质疑,《芭比》被指“引导女性服美役、缴纳粉红税”,《消失的她》则被批评“男导演谋取女性红利,精准变现”。尽管争议声此起彼伏,但票房的亮眼表现仍让这些话题被“瑕不掩瑜”地掩盖。细究之下,能发现它们对性别议题的处理似乎早有预谋——无论是《我本是高山》主创对张桂梅老师形象的塑造,还是其他影片对性别对立话题的精准拿捏,都暴露出一种刻意迎合的宣发逻辑。

以张桂梅老师为原型的《我本是高山》更呈现出复杂的创作困境。主创既希望塑造张桂梅老师的神性光辉,又意图展现其凡人特质,这种“既要又要还要”的矛盾心态导致了人物塑造的失衡。影片中丈夫角色的出现便成为焦点:尽管张桂梅老师曾在采访中提及与丈夫的深厚感情,但该角色被刻意强化至近乎“神”的存在,甚至通过增加男演员独白镜头来凸显其影响力。这种创作选择虽符合现实背景,却可能引发观众对性别叙事重心的质疑。更值得警惕的是,电影创作若企图在艺术虚构与现实批判之间寻找平衡,却无法接受观众对其虚构部分的合理质疑,甚至试图在片外进行解释性补充,反而暴露出对性别议题的回避态度。

在《我本是高山》的导演路演中,有关"酗酒家暴母亲"这一角色的设定,导演曾表示该角色源于对山区现实的调研,称"类似情况在当地并不少见"。然而观众的关注焦点并不在于角色是否真实存在,而是质疑此类形象是否具有普遍代表性。当缺乏现实新闻背景支撑时,这类角色容易被解读为对农村女性群体的刻板印象强化,进而引发对影片价值取向的质疑。更值得关注的是,主创团队在面对批评时的表现:编剧袁媛因观众差评接连发布带有攻击性的回应,先是讽刺豆瓣网友"男人都死光了你们就开心了?你爹呢?",继而通过"你奶奶我生来就是高山"等激烈言辞博取关注。这种情绪化的应对不仅未能化解争议,反而使原本已具争议性的讨论变得更加对立。主创团队与观众在女性主义表达层面的分歧,正成为影片陷入舆论漩涡的关键因素。这种内部认知与外部接受度的错位,也导致影片中蕴含的璞玉价值被大众忽略。

《我本是高山》的评价已不再仅限于影片本身。据淘票票数据显示,该片点映观影人次约48万,而各网络论坛中“看过”相关讨论的人次却突破5000万。这种数据反差恰恰印证了影片所引发的强烈共鸣——它已成为舆论浪潮中的一座象征性“情绪高山”。在女性意识觉醒的全球语境下,如何诠释“我本是高山”的主题并无标准答案。该片对女性主旋律题材的价值,或许正在于以自身经历为镜,映照出女性题材创作的警示意义:我们曾走过的弯路,正是他人需要警醒的坐标。

最新资讯

- • 传王力宏炒股被套两千多万 经纪人辟谣:不要上当 -

- • 舒克贝塔亮相金鸡,纸飞机引发满满情怀,首部大电影跨年见 -

- • 网友偶遇邓超蔡徐坤打球 两人勾肩搭背同框合影 -

- • 洗米华陈荣炼接连出事,被网友嘲的吴佩慈,比洗米嫂安以轩运气好 -

- • 《蜡笔小新:新次元!超能力大决战》曝漫画版海报 超萌小新影院见 -

- • 汪小菲到底还要如何闹 -

- • 电影《瞒天过海》曝许光汉“明码标价”版特辑 许光汉颠覆形象 -

- • 何赛飞凭《追月》获金鸡奖最佳女主角 题材丰富类型引人期待 -

- • “霉霉”将首次导演电影长片 此前执导短片曾获提名奥斯卡资格 -

- • 《王牌8》又翻车,剪辑犯低级错误,沈腾反复淋水,关晓彤被整哭 -

- • 第58届大钟奖公布获奖名单 《分手的决心》获最佳影片汤唯失落影后 -

- • 陆毅自揭巅峰时隐退的原因,曾酗酒消愁,被鲍蕾的温柔治愈 -

- • 九州文化创始人汪家城专访:微短剧给年轻人机会,文化输出是未来趋势 -

- • 张雨绮现身上海虹桥机场 穿白色羽绒服搭粉色牛仔裤清新减龄 -

- • 这部剧真的能够代表年轻人的观剧习惯吗? -

- • 成龙亮相红海电影节闭幕式颁奖礼 登台发言与现场观众互动 -

- • NCT4名成员拍摄广告时发生事故 徐英浩郑在玹金廷祐受伤 -

- • 23岁爆红的万人迷,生三娃后,这些年过得好吗? -

- • 郭晶晶,这辈子融不进豪门 -

- • 被雪藏4个月,她又复出了? -