资讯分类

国产片顶级阵容,今天再也不会有了 -

来源:爱看影院iktv8人气:480更新:2025-09-17 17:41:12

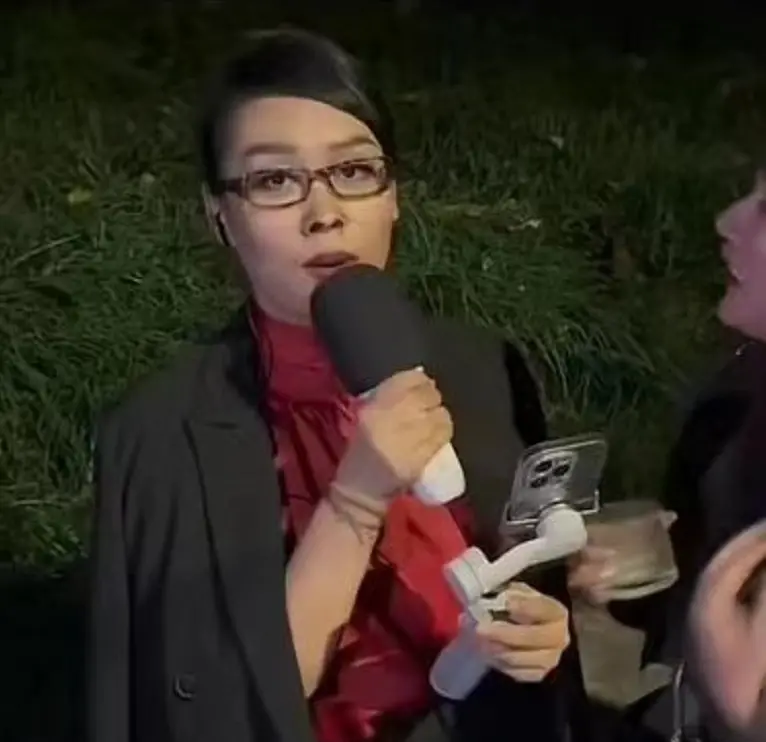

今年的万圣节在上海街头掀起狂欢浪潮,创意装扮与角色扮演掀起热潮。街头巷尾充斥着张力十足的cosplay场景,有人以惟妙惟肖的妆容和精准还原的台词,将经典角色演绎得淋漓尽致——诸如「这英」的扮演者,不仅在造型上达到近乎完美的还原度,更以精准拿捏的表演细节引发路人驻足欣赏,其中「最烦装B的人」这句标志性台词更是成为当日话题焦点。

随后,有网民通过创意形式模仿上证指数走势,以“手握韭菜”的意象隐喻投资者在股市中的困境,精准击中了大众对市场波动的情绪共鸣,进而引发了广泛讨论的“大破防”现象。

这场被广泛争议的狂欢活动,遭部分人质疑为「崇洋媚外」的体现,认为年轻人不应参与西方节日的庆祝。

此类观点也引发了不少争议,有人反驳称无需过度解读,毕竟只是图个乐子而已。还有声音指出,如果连除夕都无法放假,又如何践行传统节日的仪式感?

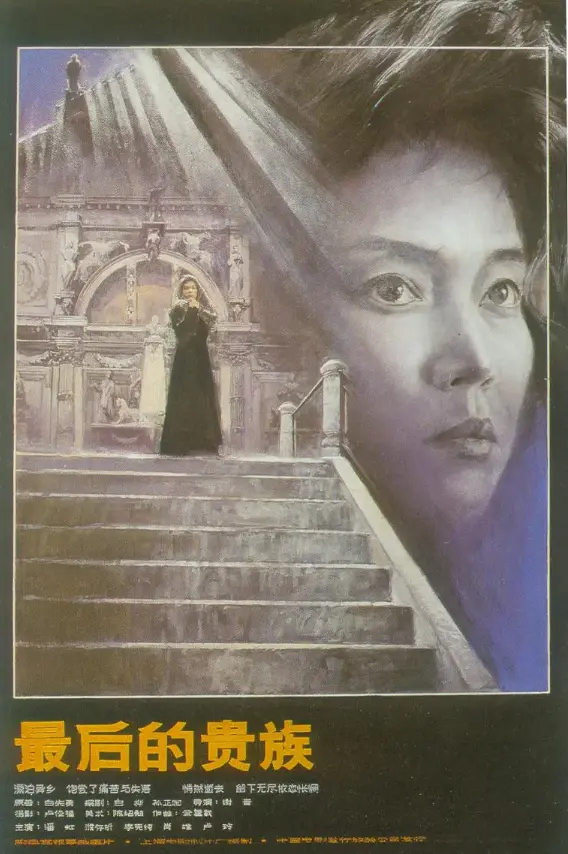

「西化」作为长期存在的社会议题,与万圣节庆典及除夕假期安排本属不同范畴。然而当二者在当代语境下产生交集,便衍生出颇具讨论价值的现实命题。这让我联想到谢晋导演三十年前的作品,影片描绘了一群青年在异国他乡被迫适应西方生活方式的困境。尽管时代已变迁,但作品中对文化认同与现代性碰撞的深刻思考,依然在当下社会中引发共鸣。

本片的制作筹备在当时引发了电影界的广泛关注,堪称谢晋导演职业生涯中一次重要的转型尝试。作为中国内地首屈一指的电影导演,谢晋在执导本片的十年之前,已相继推出了《牧马人》《高山下的花环》《芙蓉镇》等经典佳作,这些作品奠定了他在电影界的地位。

然而,外界对他的批评始终未曾停歇。围绕‘谢晋电影模式的缺陷’展开的学术争论,使他陷入持续的自我辩护漩涡。有学者认为其作品本质上是好莱坞文化影响的产物,呈现出通俗化叙事的特征。

在完成《芙蓉镇》后,他决定拍摄一部具有国际视野的作品。尽管陈凯歌、张艺谋等新锐导演在国际影坛频获殊荣,但谢晋的电影始终未能突破地域限制获得国际大奖。该片改编自白先勇的《谪仙记》短篇小说,原文发表于《纽约客》。白先勇曾表示,这部作品要对标好莱坞经典《乱世佳人》,并力争超越。

在选角方面,谢晋坚持要启用林青霞担纲女主角。双方多次秘密会晤商讨合作细节,甚至计划将故事背景转移至美国以突破两岸拍摄限制。然而林青霞在低调赴内地时被机场安检认出,相关消息次日即登上各大报刊头条。迫于台湾当局压力,她最终不得不退出,导致两岸影坛巨星合作未能成行。

为保障拍摄进度,谢晋启用内地著名青衣演员潘虹接替女主角。这位因《苦恼人的笑》崭露头角的演员,在80年代接连主演《杜十娘》《人到中年》《末代皇后》等经典作品,已具备强大的观众号召力。男主角则由当时尚在话剧圈发展的濮存昕出演,这是他首次挑战电影男主角色。此后,两人继续合作《清凉寺的钟声》《三言二拍》等作品,助力濮存昕转型为影视双栖明星。

除李安、摩根·弗里曼等后来成为国际巨星的影人外,还汇聚了多方资源,共同助力谢晋实现走向世界的愿景。

影片以“XXX”为名,紧扣一群贵族的命运轨迹。1947年的上海滩,一座灯火通明的洋房内,出身外交世家的李彤(潘虹饰)在众星捧月的庆生仪式中迎来人生重要时刻。受父亲从事外交事业的熏陶,她许下心愿,希望有朝一日能踏入联合国的殿堂。

父母为她铺就通往梦想的首条道路,决定赴美深造。同行的还有来自另外三个家族的千金,四大家族的四位小姐共同踏上远渡重洋的船只,驶向那座陌生的纽约。

初抵纽约,李彤展现出惊人的适应能力。在学业方面,她的英语和法语均掌握得炉火纯青。校园生活中,出众的外貌与优雅气质使她成为众多男生仰慕的对象。然而,突如其来的噩耗彻底颠覆了她的生活轨迹——父母在‘太平轮’海难中不幸罹难,这一沉重打击令她当场晕厥。此后,李彤陷入漫长的沉默期,性格逐渐变得孤僻寡言。在某个深秋之夜,她毅然决然地办理退学手续,独自踏上未知旅程,与姐妹们彻底断绝了联系。

此后,李彤仿佛一阵旋风,总在众人毫无察觉时现身,又悄然隐匿数年。每当她再度出现,旧识们总会惊诧莫名。昔日温婉的大家闺秀已蜕变为个性鲜明的都市丽人,明艳的发带、夸张的墨镜与耳饰、性感的比基尼,无不彰显她对时尚的独特诠释。她驾车穿梭于城市街头,身旁是白人男友的敞篷跑车,挥洒着自由不羁的个性,成为街头巷尾热议的焦点。

她的生活逐渐陷入颓废,呈现出明显的下滑趋势。沉迷于赌博活动,无论是赛马还是扑克牌游戏,她总是将积蓄挥霍一空。长期酗酒成瘾,尤其钟情于曼哈顿这种烈性酒类,常常以酒为伴,夜以继日。私生活方面,她频繁更换伴侣,感情生活缺乏稳定性。更进一步,她涉足各类社交场合,甚至沦为已婚男性的情妇,最终导致个人声誉严重受损。

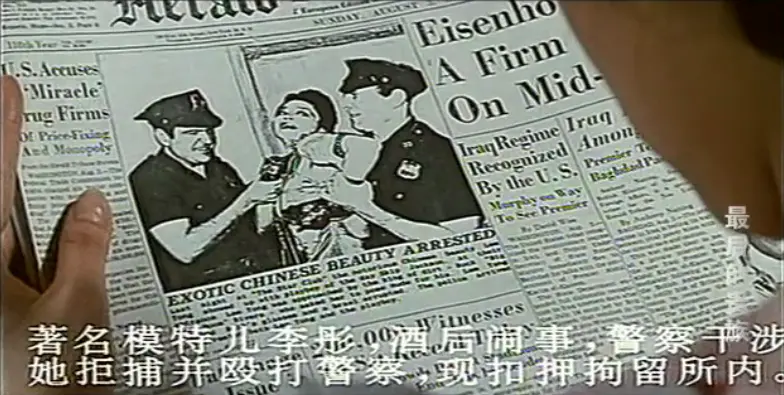

偶尔翻阅报纸,仍会读到她因酗酒失控引发的负面新闻。熟悉她的人只得急忙现身,为其担保出狱。然而,这样的插曲过后,她的生活依旧如常。

影片中有一处细节颇具深意。四姐妹启程赴国外的当日,不约而同身着同款红衣,这一场景暗喻着时代的缩影。李彤戏称她们为「四强」,将自身比作二战后世界格局中的中美英俄四国,而她那最为鲜亮的旗袍则象征着中国。这番看似随意的对话,实则承载着创作者勾勒宏大历史图景的野心。个体生命的轨迹与国家民族的兴衰沉浮在此交织,白先勇借李彤之口道出「你很想去挽回一些无可挽回的,不由产生一种怜悯之心」的感慨,既是对历史的叩问,亦是对其父辈命运的回望。作为国民党将领白崇禧之子,他曾在历史洪流中经历家道衰落与流亡漂泊,这种跨越代际的伤痛在角色身上得以具象化。当不同文化冲击让故乡沦为记忆中的幻影,那些沉淀在旗袍红绸里的家国情怀,便成为最深刻的遗民心声。

谢晋通过细腻的镜头语言,巧妙展现了东西方文化及传统与现代的碰撞。在服饰细节上,李彤的朋友们虽身处异国他乡,却始终穿着具有东方韵味的旗袍,彰显出对传统文化的坚守;而在饮食场景中,唐人街的中餐馆则成为姐妹们每月必赴的"文化食宴",在异国街巷中维系着中国人特有的饮食记忆。这种跨越时空的文化符号,既体现了海外华人对故土的深切眷恋,也暗喻着传统根系在现代语境下的顽强生长。

最引人注目的,是她的思维方式与行为模式。李彤的朋友们虽在美国生活多年,却仍带着东方文化特有的含蓄与内敛。当他们目睹李彤身着一袭醒目洋装,展现出洒脱张扬的举止时,纷纷露出震惊的神情。有人不禁感慨道:"李彤这副模样实在令人震惊。"

李彤的反叛或许更多源于对现实困境的逃避,而非真正意义上的文化断层。作为外交官之女与满清贵族后裔,她本应承载着家族的荣耀与期待,若生于百年前,定是位令世人仰望的格格。在赴美留学前夕,母亲将传家的珍宝郑重交予她手,那些沉淀着历史重量的珠玉,承载着对身份认同的殷切叮嘱——“要记得自己的体面”。然而命运的捉弄让这段传承戛然而止,双亲相继离世后,她彻底失去了与家族传统的最后精神联结。曾经将家国大义视为人生使命的她,最终在酒精与欲望中迷失了方向,用放纵的活法对抗内心的空洞。每当谈及情感归宿,她总以一句“我交的男朋友倒可以组成一个联合国”刺破世俗认知,这或许正是她借由言语构建的另类救赎。

影片并未将李彤的人生路径作为道德批判的例证,而是引发观众对"真正的根儿"的深层思考。在异乡生活的岁月里,有人选择随遇而安。当李彤失踪的日子过去,前男友陈寅(濮存昕饰)逐渐走出过往情结,步入适婚年龄后与李彤挚友结合。这场西式婚礼不仅标志着他们的身份转变,更暗示了初代移民群体的生存状态。相较于他人在等待中选择更艰难的归途,雷芷苓作为四姐妹中最平凡的存在,始终坚守现实。她从学生时代便投身餐馆勤工俭学,毕业后坚持科研道路,用青春与热血铺就学术之路,最终成为知名学者。然而,这份对事业的执着并未冲淡她对故人未竟之约的牵挂。影片揭示了所有角色内心的流浪本质——她们并非主动割裂与故乡的联系,而是被现实阻隔在异乡。即便在海外生活得举手投足皆似"西化",内心深处仍回荡着文化身份的空缺。某个夜晚,李彤的恰恰舞成为全场瞩目的焦点。这位天生契合舞曲节奏的舞者,以昂扬的头颅与低垂的眼眸演绎出难以言喻的情感张力。看似放纵的舞姿实则是灵魂的撕裂,犹如被魔笛牵引的眼镜蛇在痛苦中挣扎。当她最后一次现身时,眼中已浸透疲惫与寒凉。象征着过往羁绊的祖传宝石,在赠予陈寅之女的瞬间,也意味着她终于放下了执念。这种无法触及的"根儿",恰似鲁迅笔下"本无所谓有,无所谓无"的隐喻——就像大地上的路,看似由人踏出,实则始终存在于未被发现的可能之中。

她抛却了美国的繁华,沿着童年与父亲共同踏过的足迹,穿越欧陆的群山峻岭与河川湖泊。在跨越阿尔卑斯山的雪原与莱茵河畔的晨雾后,最终在威尼斯的石板小巷中驻足。当无边的潮水涌来时,她选择沉入这座城市的血脉,以最决绝的姿态回应命运的召唤。世人可知,这般遗民之情,竟可深至此?

正如前所述,该片堪称谢晋的突破性尝试。其核心突破在于,将传统主流道德伦理的桎梏,转向对个体生命体验的自由探索。正如谢晋本人所言,这是从对社会的责任感升华至对全人类的关怀意识。正因如此,白先勇的《谪仙记》与这部作品形成了深度共鸣,二者共同致力于将人类心灵深处难以言说的痛苦凝练为文字,完成从情感共鸣到艺术表达的跨越。

写作与拍电影存在本质差异。文字以抽象想象构建世界,而电影必须通过具象画面传递信息。《最后的贵族》在艺术呈现上显现出明显的局限性,即便在34年后重映时,白先生仍以委婉方式表示:「电影未能还原小说中那种独特的氛围」。回溯1989年影片问世的年代,其文化表达的隔阂感愈发凸显——故事中女性群体自幼享尽奢华,能在40年代轻易赴美留学,日常浸染于派对、百老汇演出与环球旅行,这种生活状态与八十年代的中国大陆相距甚远。据传谢晋导演曾亲赴纽约品尝曼哈顿酒,但这种浮于表面的文化体验难以真正把握中西差异。从影像技法来看,影片中诸多场景暴露出对西方电影的模仿痕迹,如生日宴会上李彤父女的舞蹈桥段,既暗示家庭裂变又象征贵族式微,其动作设计、画面构图乃至叙事意图,均与1963年意大利电影《豹》产生高度相似。尽管并非苛责谢晋导演的创作选择,但对比同期港台作品的突破性尝试,其艺术视野的局限性愈加明显。1989年《最后的贵族》上映之际,侯孝贤刚完成以二·二八事件为背景的《悲情城市》,通过四兄弟的命运变迁展现台湾百年身份认同困境;次年王家卫以《阿飞正传》将时代隐喻融入无脚鸟意象,用更具诗意的风格化表达诠释香港人的存在焦虑。

经历特殊时期的动荡与改革开放的浪潮,谢晋所面对的是一个全新的时代图景。在电影新浪潮汹涌澎湃、电影语言革新最快的二十年间,他始终处于时代变革的交汇点。彼时落后的电影工业体系与叙事方式严重束缚了创作自由,导致谢晋的创作转型未能实现预期效果。然而,《最后的贵族》仍是他勇于突破的标志性作品。该片以海外侨民的独特视角,于80年代末期深入探讨中国人的身份认同议题,这种叙事策略在同期内地电影中显得尤为前卫与另类。更深远的意义在于,谢晋通过这一尝试,为后来的电影工作者揭示出现代电影艺术演进的内在规律——从宏观历史叙事的再现,到微观个体命运的刻画,最终抵达对人性本质的深度观照,恰如镜头语言从全景转向特写的渐进过程。

这种思辨精神,正是当今社会最为稀缺且珍贵的品质。它倡导的是一种对个体生存困境的深度理解与人文关怀,而非简单粗暴的立场对立。当下的「西化」指责便暴露了这种思维的局限性,人们将年轻一代对传统文化的疏离归咎于盲目崇拜西方。然而若稍加观察,便会发现万圣节在中国的流行并非文化舶来的简单复制,而是典型的文化融合实践。在保留西方节日形式的同时,其文化内核已深度融入本土语境,展现出独特的文化创造力。

核心价值所在在于——所有辉煌的文明进程中,包容差异与多元共生始终是最动人的精神内核。正如小说《最后的贵族》结尾所展现的那样,李彤在威尼斯经历了一次关于归属的觉醒。当她领悟到「世界上的水终将交汇」这一自然法则时,便意识到人类文明又怎能陷入无谓的对立与隔阂?

全文完。

最新资讯

- • 电影《莫斯科行动》专家研讨会在京举办 获赞“国庆档惊喜之作” -

- • 好电影有料真敢放!《好像也没那么热血沸腾》曝“拿球说话”正片片段 -

- • 《河边的错误》曝“追疯子的人”版海报 朱一龙称形象灵感来源于余华 -

- • 《志愿军:雄兵出击》路演进行中 高校学子以热爱续写先辈志愿 -

- • 电影《拯救嫌疑人》发“死罪释放”预告 张小斐挑战犯罪悬疑以命换命 -

- • 电影《花开那年》定档10月20日,花开有期待,那年正向阳 -

- • 顶级丑闻,震惊全球!这人渣是想气死谁? -

- • 央视终于对“性缘脑”出手了,孙俪的话应验了 -

- • 电影《拯救嫌疑人》发“死罪释放”预告 张小斐挑战犯罪悬疑以命换命 -

- • 甜宠剧的遮羞布,终于被撕开了... -

- • 太疯了,韩国人精神状态堪忧 -

- • 少女千寻的奇幻冒险之旅:勇敢面对未知的挑战 -

- • 豆瓣7.7,真实故事改编的《驱魔人》,为什么让人迷恋了50年 -

- • 《三贵情史》:一部探讨真爱存在的奇幻之旅 -

- • 《前任4:英年早婚》:恋爱与婚姻,真是两回事 -

- • 近十年难以超越的5部华语电影,部部好评如潮,最后一部被低估了 -

- • 国产动画电影《哪吒2》要来了:2024年上映 -

- • 外网榜一,豆瓣评分6分?有一部大片来袭 -

- • 每个国家都有妥妥的社畜,你是不是《下一个素熙》 -

- • 吴京被低估的6部影视作品,你不一定都看过 -