资讯分类

宁浩刘德华的中年危机?二次返场仍失败的《红毯先生》,为啥注定无法讨好大众 -

来源:爱看影院iktv8人气:664更新:2025-09-15 18:58:56

电影《红毯先生》在春节假期期间宣布退出春节档后,仅间隔不到一个月,便于3月15日再度上映。

尽管宁浩执导、刘德华主演的黑色幽默喜剧《二轮上映》重新上映尚未展开,但首日票房低迷及观影数据不理想,加上平台发布的票房预估数据较为保守,以及影片重新调整档期的无奈之举,已然预示着这场名利双失的无谓挣扎。

尽管多次尝试调整策略却始终未能扭转局面,《红毯先生》在市场上的失利,或许早已超越了单纯档期安排的范畴。影片最初定档于去年11月17日,但受制于资本方的决策,最终选择调整至春节档期,试图通过热门档期弥补2.6亿制作成本的回收压力。然而春节档票房仅收获8200万元,位列六大主力影片末位。为减少损失,片方选择在正式上映期间宣布撤档重映,此举虽引发外界对其"输不起"和"扰乱市场秩序"的质疑,却也创造了春节档影片撤映重映的先例。令人唏嘘的是,映前"让观众自行决定"的宣传口号,最终沦为市场残酷现实的讽刺注脚。

作为一部由知名喜剧导演宁浩执导、天王巨星刘德华主演的"喜剧大制作",《红毯先生》自定档宣发以来便呈现出令人意外的冷淡反应。影片试图以"宁浩刘德华终携手再续伯乐情"的情怀营销吸引观众,但这一策略对当代95后乃至00后群体而言已显隔阂,其效果自然可理解。更值得关注的是,在抖音等下沉平台推出的"揭秘娱乐圈"类"挖梗""劲爆"短视频亦未引发预期反响,展现出在流量为王的传播语境下,该片似乎已提前预示了其市场表现的低迷。

春节档期上映的《红毯先生》未能获得观众的市场响应,其根本原因在于影片呈现出的“喜剧外壳下的悲剧内核”。虽然影片以娱乐圈内幕为表象,试图通过“揭密”“深度剖析”等元素吸引眼球,但这些看似刺激的卖点实则并非叙事核心。导演宁浩与主演刘德华共同构建的“戏中戏”结构,实际上聚焦于中年群体在行业更迭中面临的身份焦虑与情感困境。根据影片宣传阶段主创团队多次强调的创作意图,该片试图探讨当代社会中代际沟通的断裂问题。而从最终成片来看,“被忽视的呐喊”这一主题贯穿始终,深刻揭示了在流量至上的娱乐生态下,年长一代逐渐边缘化的精神危机。

影片主角刘伟驰,这位在香港影坛打拼近四十年的资深巨星,首场戏便在D站短视频拍摄现场遭遇年轻up主的犀利点评。当这位以演技著称的影帝级演员执着于剧本深度时,二十出头的网络创作者却直言不讳地指出:观众更关注的是轻松有趣的内容,如成龙标志性的"duang~duang~duang~"式娱乐表达。面对这种观念碰撞,刘伟驰展现出老一辈艺术家的执着——他选择深入农村实地采风,拒绝使用替身拍摄高难度戏份,力求通过真实体验传递质朴气息。然而这段充满诚意的创作历程,最终却因意外摔马事件演变成网络暴力风波,更被误读为"虐马"指控,引发舆论漩涡。影片通过这种戏剧性反转,巧妙呈现了刘德华与刘伟驰角色之间亦真亦幻的互文关系,折射出天王在时代洪流中面对价值重构的迷茫与阵痛。当"虐马公关大战"的高潮到来,角色的愤怒呐喊实质是导演宁浩对当代娱乐生态的深度观察:在流量至上的传播语境下,真诚的艺术表达往往成为被审视的标靶,而公众对"存在感"的追逐更让创作者陷入双重困境。

宁浩在影片中饰演的导演林浩,专注于拍摄农村题材电影,其理想主义色彩远胜于天王刘伟驰。面对拉不到投资的现实困境,他最终也不得不逐步接受"听资方"的妥协。总体而言,《红毯先生》展现的是悲观的现实主义内核:它既是对当下电影行业式微的隐喻,也是对创作者在资本压力下放弃艺术追求的讽刺。影片同时映射出老一代职业人因坚持原则而被年轻一代贴上"老土"标签的精神困境,以及"众人皆醉我独醒"的传统文人面对时代洪流的无力感。这种对现实的批判性视角,与年轻观众的审美偏好形成鲜明反差,导致影片在市场上的冷遇。更值得玩味的是,片中被年轻人排斥的"中年危机男"形象,恰好成为观众对电影本身遭遇市场嫌弃的精准投射。

在剖析完影片内核后,再回望其表象呈现。与《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》这三部春节档票房黑马相比,《红毯先生》的叙事重心显然更偏向电影圈内部的精英生态。影片通过展现行业内的荒诞现象,构建了一个远离普通民众生活的镜像世界,这种疏离感让其陷入“曲高和寡”的困境。某豆瓣评论精准指出了影片的市场困境:“当观众自身正面临生活的琐碎与困境时,谁又能真正关注金字塔尖的繁华与孤独?”相比之下,“平凡小人物逆势崛起”的叙事框架显然更契合大众的情感需求。影片在春节档的开局评分仅7分左右,随后迅速下滑至6.8分,缺乏稳定口碑支撑的它,即便经历撤档再定档也难以扭转口碑颓势。这种被动的档期调整反而加速了观众新鲜感的消退,进一步放大了负面评价。最终,影片的市场表现与其艺术追求之间形成的断层,使得其失败成为必然。

中年创作者群体面临精神困境的现状,在《红毯先生》中得到了极具象征性的呈现。影片通过极具压迫感的叙事节奏传递出职业倦怠与存在主义疑云,宁浩罕见地展现出了导演层面对自我精神困境的坦诚剖析,却将这种内省式创作带来的混乱感全盘托付给观众。这种创作选择或许印证了外界对导演创作心态的诸多猜测:无论资本方持有何种期待,导演本人似乎已不再执着于迎合市场。影片对刘德华形象的解构尤其引人注目,从四十年如一日的自我规训到隐婚传闻的暗涌,从对行业奖项的执着追逐到公众形象的多重矛盾,这些被舆论反复解剖的议题在电影中获得了更具艺术张力的表达。

在《红毯先生》中饰演导演林浩的宁浩,实则是影片的隐性主角。影片整体情绪的凌乱与无力,与剧中各色"人间观察"所展现的创作困境形成呼应。当处于不惑与知天命之年的宁浩,或许正经历着中年危机的侵袭,而《红毯先生》则成为其精神状态的外在投射。

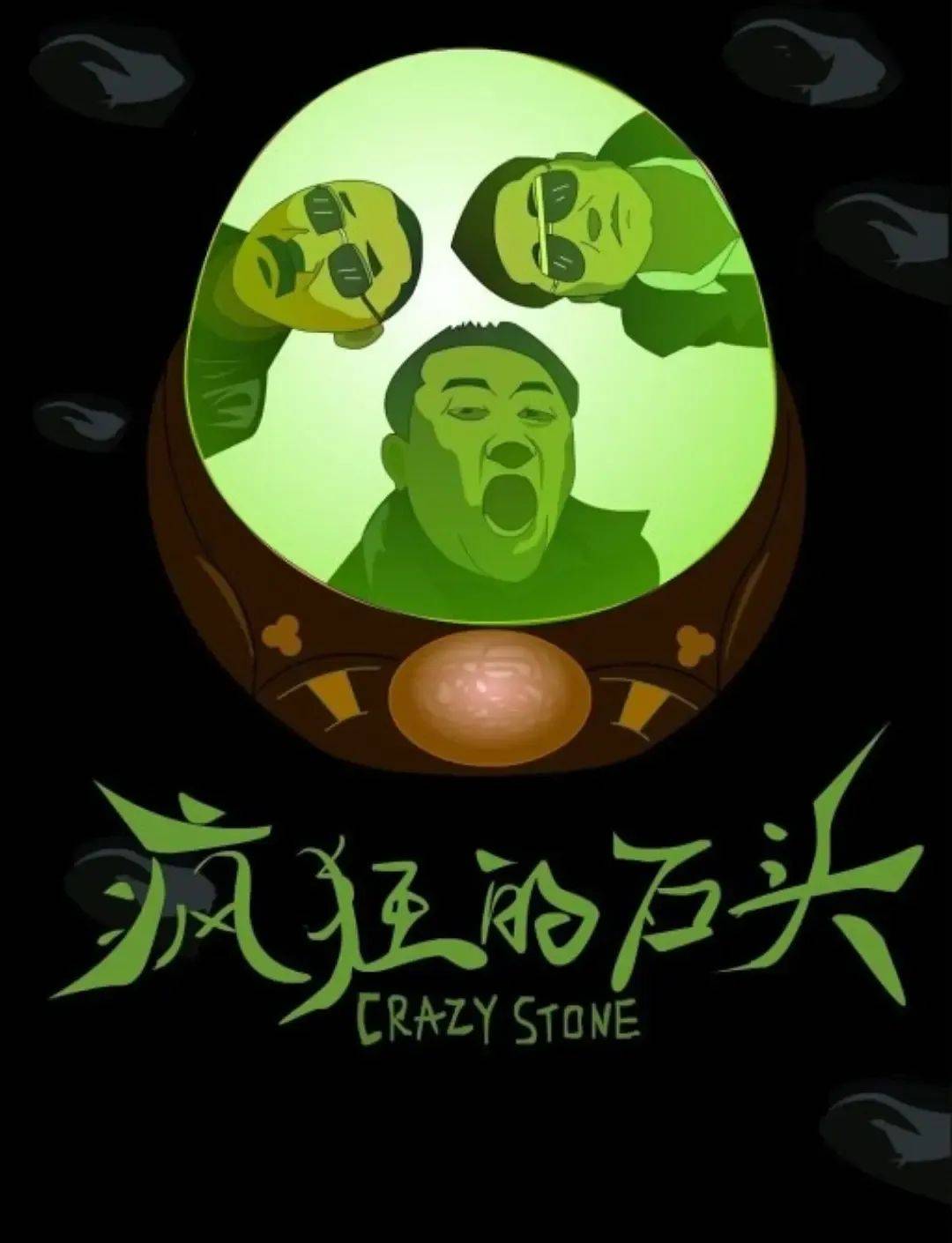

结合宁浩与中国商业电影市场从初创阶段逐步走向成熟的职业轨迹,或许才能真正领悟《红毯先生》的深层含义。这位导演早年以乡村宗教与牧民题材的现实主义作品《香火》《绿草地》崭露头角,但随后转向商业类型片创作。在刘德华主导的“亚洲新星导”计划扶持下,宁浩于2006年推出现象级黑色犯罪喜剧《疯狂的石头》,凭借其独特的叙事风格与社会观察力,迅速成为新锐电影导演中的翘楚。

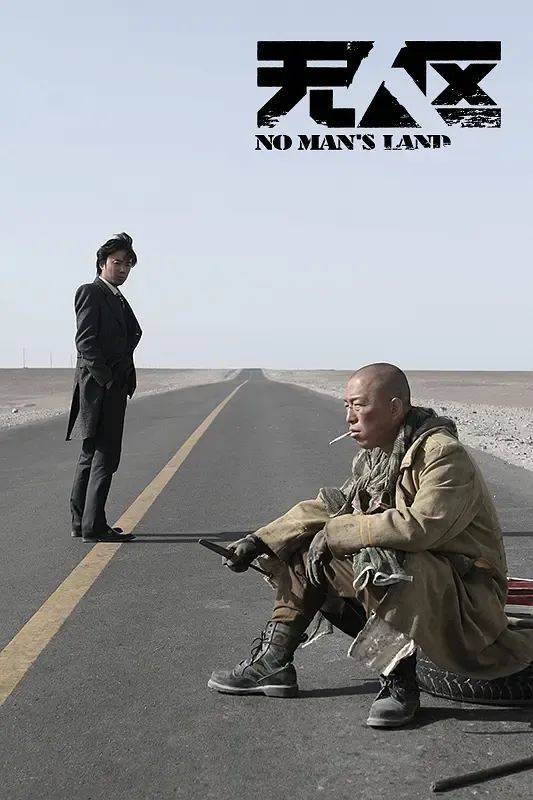

2009年初《疯狂的赛车》的成功进一步奠定了“疯狂”系列喜剧的口碑,而同年开机的西部犯罪题材电影《无人区》则因剧本本身的阴暗与粗粝感,历经多次修改与补拍后才于2013年正式上映,这一创作过程对宁浩造成了显著的心理压力。

此后,宁浩陆续执导了抗日喜剧《黄金大劫案》(2012)和公路爱情喜剧《心花路放》(2014),其中前者市场反响平淡,而后者却斩获年度国产片票房冠军。至此,宁浩作为国内头部商业电影导演的定位已然稳固。然而,真正展现出才华与活力的宁浩,其创作锋芒却在《无人区》中被彻底释放。相较于《黄金大劫案》和《心花路放》这两部主流商业片略显温吞的气质,《无人区》以及此前的“疯狂”两部曲呈现出截然不同的面貌——那是从草根文化与江湖气息中孕育出的原始生命力,是充满邪气与荒诞感的叙事风格,仿佛在无序宇宙中凝结出的三个极具张力的维度。

在"疯狂"系列中,宁浩以万花筒般错综复杂的叙事节奏与影像风格达到巅峰,呈现出浓烈而鲜明的艺术特质;而《无人区》则展现出显著的风格转型,喜剧元素大幅褪色,整体氛围转向疏离冷峻与严肃沉重。尽管形式不断演变,其内核始终聚焦于混沌世界中人类行为的荒诞性,这种哲学思考在导演的前三部商业作品中呈现出层层递进的深化轨迹。

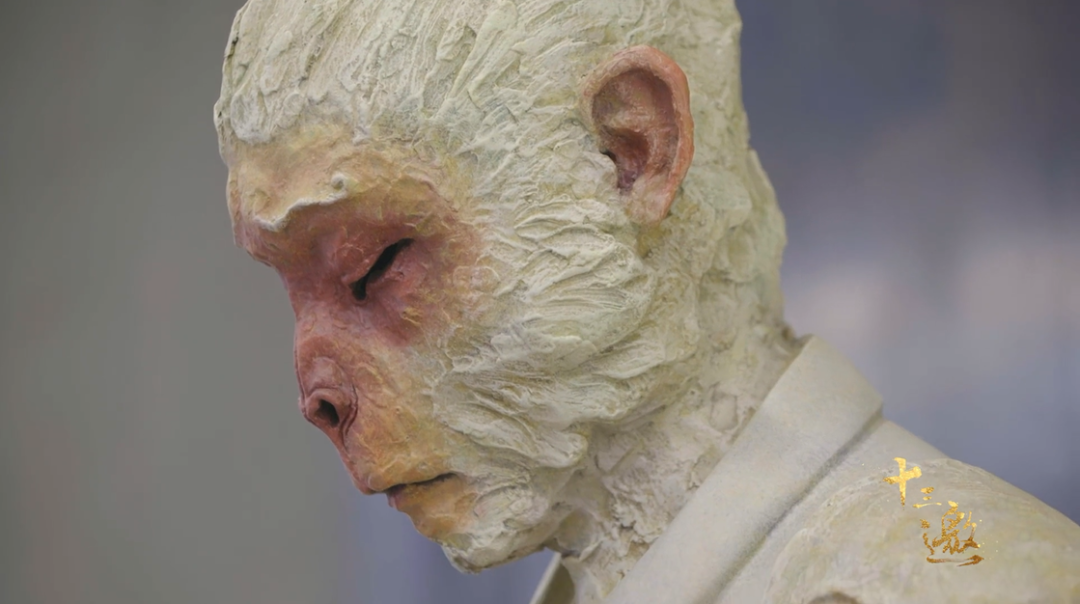

通过荒诞逻辑的逆向推演,最终会抵达虚无主义的宇宙观。正如宁浩在访谈中多次引用的"动物园猴子因无事可干只能天天摇树"的隐喻,人类行为在宏观视角下或许也显露出荒诞的本质。《无人区》的创作困境更强化了这种认知,使他之后的作品呈现出更为含蓄的表达。这种世界观的渗透,不仅让他的电影逐渐失去锐气,更塑造出一种犬儒式的生存态度——这也正是其自传《混大成人》所揭示的生活哲学。从《心花路放》的票房成功到五年后推出《疯狂的外星人》,宁浩似乎在经历创作沉淀期,期间通过扶持新锐导演和频繁客串的方式,持续参与电影生态的构建,这种创作轨迹的转变值得关注。

宁浩创办的坏猴子影业孵化了文牧野(《我不是药神》)、申奥(《孤注一掷》)、王子昭(《二手杰作》)、温仕培(《热带往事》)等新锐导演,而宁浩本人也被业界誉为电影行业的领军人物与资本化身。然而在参与多元化的商业运营、社会事务及资本运作的过程中,他逐渐对自己的职业定位产生困惑:究竟是以导演身份持续创作,还是作为行业领袖推动产业变革?若仍坚持导演角色,其创作活力是否依然存在?更深层的质疑在于——"如今的电影是否还保持着原有的本质?它是否仍是你最初追求的艺术表达?"(引自《十三邀》许知远对宁浩的访谈)

在票房表现未达预期的《疯狂的外星人》中,宁浩延续了其标志性的“耍猴”叙事手法,通过展现本土化的“山寨”智慧化解全球危机,既回归了个人独特的创作风格,又深化了影片中蕴含的虚无主义基调与“中国人混日子”的现实观照。

此后,宁浩出任献礼拼盘电影《我和我的家乡》的总导演,并负责拍摄该片中的首个单元《北京好人》。这一选择是出于个人意愿,还是组织安排?他在《十三邀》访谈中向许知远坦言:‘短片需要反复推敲,长片则更考验整体构思。’让观众自行体会。纵观多年发展,宁浩在担任项目统筹与创意策划方面屡获成功,收获广泛认可。其弟子文牧野与申奥的单片票房屡创新高,甚至超越了师父本人,这或许让他的创作激情难以再现昔日盛况。

“创作焦虑”如同挥之不去的阴影,迫使宁浩不断尝试与探索,寻求属于自己的答案。这种内心的挣扎与困惑,最终催生了电影《红毯先生》的诞生。影片不再追求喧嚣的观众迎合,而是选择以一种近乎自我放纵的姿态,将导演自身的疲惫、迷茫乃至对生命意义的质疑直接呈现在银幕之上。

宁浩始终保持着一种不迎合市场、专注表达内在困惑的创作态度,尽管其作品形式上的原创性常被质疑,但这种持续的自我探索恰似中国社会转型期的山寨文化——看似杂糅拼贴,却蕴含着惊人的生命力。这种特质在《疯狂的外星人》中表现得最为彻底。因此即便《绿草地》的叙事结构与非洲经典喜剧《上帝也疯狂》存在相似性,宁浩的突破仍体现在早期对盖·里奇风格的借鉴争议中。"疯狂"系列凭借本土化叙事的粗粝质感,成功将西方犯罪喜剧模式转化为具有中国特色的表达形式,因而未受到过多指摘。然而,近期《红毯先生》的创作再次引发讨论,有观众认为其与欧洲电影《方形》(2017)和《主竞赛》(2021)在某些元素上过于趋同。

这种观察并非毫无依据。《红毯先生》对“明星焦虑”的刻画与《主竞赛》存在明显呼应;涉及不当视频引发争议的情节以及主角拥有两个孩子的设定,与《方形》的叙事框架高度相似;猪仔闯入大厦的场景与《方形》中“猩猩闯入”的叙事手法相似;而刘德华在停车场因摄像头产生的隐私困扰,恰好映射出《方形》男主角的焦虑心理;至于渴望与职场邂逅对象发展关系却担忧被揭穿的桥段,更是与《方形》的剧情走向如出一辙。

除了情节和主题之外,《红毯先生》在视听风格上呈现出的冷峻克制的极简主义,与《方形》亦有诸多共通之处。这种风格实际上早在宁浩执导的《我和我的家乡》第一部《北京好人》中便已初现端倪,或许可视为其对前作的某种延续或模仿。当然,我们无须对宁浩的创作手法进行过度解读,但不可否认的是,这种风格上的趋同性在某种程度上揭示了其原创性表达的局限性。随着导演年龄的增长,若创作热情与探索精神未能持续焕发,这种风格上的单一性便愈发凸显。

《红毯先生》中诸多贴近本土语境、富有现实共鸣的情节设计,展现了宁浩在本土化表达上的独特功力。影片对中国乡村生活以喜剧手法呈现的场景颇具观赏性,也让人重新认识到这位导演曾经在乡土题材领域的创作潜力。值得注意的是,电影对资本逐利本质的尖锐讽刺、对行业潜规则的深刻解剖,以及对当下自媒体舆论生态与商业营销手段的清醒批判,无不体现出一位本土电影人敏锐的社会洞察力与艺术表达智慧。

从本质来看,《红毯先生》描绘的是一位在名利与现实夹缝中挣扎的“成功男人”形象,其表面看似映射刘德华的演艺生涯,却更深层次地呈现出宁浩导演的创作痕迹。这种双重映射体现在多个维度:刘德华在影片中遭遇的虐马争议,与宁浩执导《疯狂的外星人》时因拍摄手法引发的动物保护质疑形成微妙呼应;而片中农村题材电影受资方干预、创作失控的情节,恰与宁浩过往经历产生共鸣。尤为值得注意的是,“冲击欧洲奖项”的焦虑既可视为刘德华职业生涯的缩影,亦暗合宁浩对艺术表达的执着——毕竟《无人区》曾入围柏林电影节主竞赛单元,这种对国际认同的渴望始终萦绕在两位创作者的影影视作品中。

影片中主角所经历的荒诞现实、徒劳的交流以及灵欲冲突,或许正是导演宁浩历经世事后的内心映照,呈现出一种疲惫、纷乱与虚无交织的复杂情绪。刘德华在片中试图贴近生活,却始终难以融入当下影视创作的主流趋势,这种艺术表达的困境,很可能折射出宁浩自身在创作道路上的迷茫与灵感枯竭。而片尾所呈现的初步平衡与自我和解,或许可以视为导演在混沌中对未来创作者的一种温柔寄语与期许。

尽管《红毯先生》未能达到预期效果,但宁浩(以及刘德华)的行业地位依然稳固。影片呈现的努力程度令人感到诚挚,其犀利的讽刺手法也颇具亮点,然而终究未能突破对现实困境的深度挖掘与行业现状的客观呈现。这种局限既折射出宁浩内心的焦虑,也展现出他寻求突破的迫切意愿。作为曾缔造中国商业电影高峰的导演,他正经历着中年转型期的持续挑战,对自我价值的重新定位与创作方向的探索仍在持续。时代洪流与个人意志的相互作用,恰如其分地映射在创作者的双重困境中——这种既受制于时代又试图重塑时代的矛盾,或许将成为中国电影人共同面对的永恒命题。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -